- 小

- 中

- 大

- 超大

我国作为全球碳排放体量最大的国家,建立成熟的碳排放市场体系具备重要的意义,欧盟碳交易体系(EU-ETS)在几十年的发展中已经积累了比较丰富的经验,因此以欧盟为鉴,思考我国发展碳排放市场的路径十分必要。

全球碳排放市场情况

全球碳排放市场运行情况

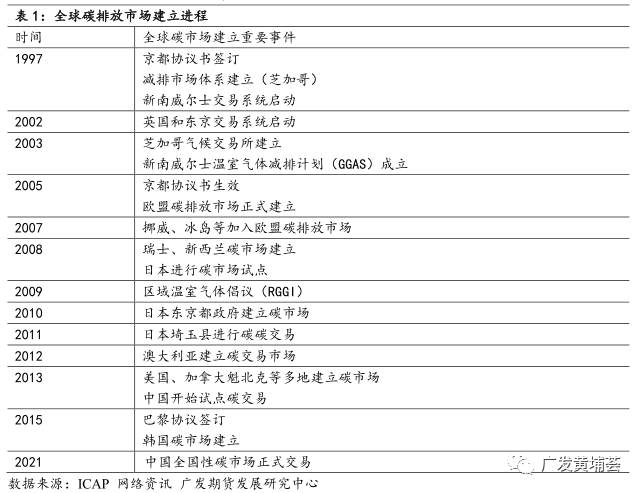

二氧化碳排放压力加剧的问题驱动了碳市场的发展,在世界各经济体碳中和的目标驱动下,碳排放市场不断摸索和成熟完善。根据ICAP最新的统计报告显示,当前全球范围内已有38个国家级司法管辖区和24个州、地区或城市正在运行碳交易市场;还有8个碳交易体系即将开始运营。这些正在运行碳市场的司法管辖区占全球GDP的54%;24个正在运行的碳交易体系已经覆盖了全球16%的温室气体排放。

从全球碳市场配额总量的角度来看,ICAP统计的2020年全球所有正在运行的碳市场配额总量约47.82亿吨,其中欧盟碳市场配额量最大,达到18.16亿吨,约占全球市场的38.0%;中国已有的8个试点市场合计14.25亿吨,占比29.8%,中国碳市场为仅次于欧盟的全球第二大碳交易市场,而今年伴随全国碳市场的建立,全球碳市场配额总量预计将超过75亿吨,覆盖量或增至2005年的3倍。

碳排放交易体系温室气体覆盖情况

全球温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、一氧化二氮(N2O)、氢氟烃(HFCs)、全氟化合物(PFCs)、六氟化硫(SF6)、三氟化氮(NF3),其中二氧化碳为温室气体的主要构成项。目前全球在运行的碳排放交易市场均覆盖二氧化碳交易,部分市场开始涉及其他温室气体,例如欧盟碳市场覆盖二氧化碳、一氧化二氮、全氟化合物三种气体,韩国碳市场覆盖除三氟化氮之外的其余5种气体。

而从全球主要碳排放交易体系所覆盖的温室气体排放行业来看,电力、工业、建筑和交通是主要覆盖领域;新斯科舍省碳交易体系、魁北克碳交易体系和加州碳交易体系覆盖当地温室气体排放比例较高,但实际所交易的体量较小;中国碳市场、欧盟碳市场和韩国碳市场覆盖的温室气体排放量相对更大。

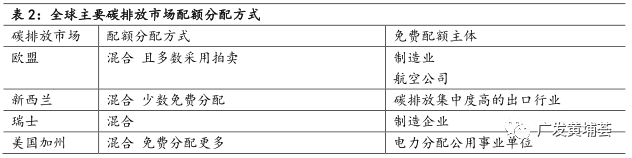

全球碳排放市场配额分配

在全球碳排放交易中,碳市场的配额分配主要是通过两种方式:免费分配和有偿分配(主要通过拍卖形式)。在碳排放市场发展的初期,免费分配是最主要的形式,伴随市场需求的提升,拍卖分配等有偿分配也不断发展,目前碳排放市场上主要采取的是免费分配和拍卖分配混合的模式。以欧盟为例,近五年该市场的碳配额拍卖分配比例约为57%,较发展初期的比例提升了约40%,其中电力行业已完全采用拍卖方式分配。

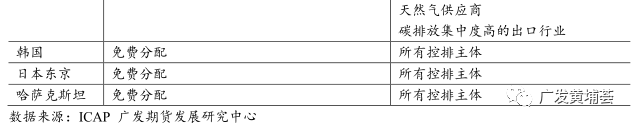

全球碳排放交易价格

全球碳排放交易价格

由于全球范围内各地的碳排放市场需求、市场发展成熟度以及监管机制存在比较大的差异,因此各碳市场的价格绝对水平以及波动程度都呈现比较大的不同。根据ICAP统计的数据,2020年碳排放市场仍然是欧盟和韩国的均价领跑全球市场,欧盟碳排放市场2020年最高成交价已经接近40 USD/tCO2;中国2020年8个碳排放交易试点市场均价约在1.5-12 USD/tCO2的区间内,目前全国碳排放市场均价大约在712 USD/tCO2附近;价格水平较海外市场比较低,主要可能与碳排放市场发展早期成交比较薄弱有关。

以欧盟为代表的海外碳排放市场发展

无论从碳排放市场发展的历史还是从现有的市场体量来看,欧盟碳排放市场在全球碳交易体系中都是较为成熟和具有代表性的市场,是整个碳交易体系中的领跑者,因此本文主要关注欧盟碳排放市场的整体情况,以期对国内碳排放市场的发展提供一些借鉴。

欧盟碳排放交易体系框架

为实现《京都议定书》确立的CO2减排目标,2003年10月举行的欧盟成员国部长会议正式通过了碳排放权交易法案,并于2005年正式设立了欧盟碳排放交易体系(简称EU-ETS)。欧盟碳排放市场建立之时即设定了四个发展阶段,每一阶段的碳排放总量目标不断降低,覆盖行业逐渐丰富,和其气候目标紧密结合;且在这一过程中,欧盟碳交易市场还通过调整配额分配方式、碳抵消机制等方式鼓励碳减排。目前欧盟碳排放交易体系(EU-ETS)由一级市场和二级市场两部分构成,碳配额现货定价以一级市场成交价为基准,但二级市场中衍生品成交量远高于现货成交量。

在一级市场中,欧盟委员会进行行政分配,以拍卖或免费发放的形式向市场投放欧盟碳配额(EUA)及欧盟航空业碳配额(EUAA),拍卖价格为碳配额现货的基准价格,欧盟委员会可以根据欧盟经济体的碳排放实际情况以及减排来制定和调节碳配额的总量水平。欧盟碳交易体系已决定自第四阶段自(2026年)起就不再发放免费的碳配额,2030 年碳配额上限计划控制在13亿吨。

而在二级市场上,主要是各参与方出于风险管理或投机的目的,在交易所进行碳产品现货及衍生品交易。一方面,部门企业在政府配额之外仍有超额碳排放量,因此需求推动主体进入市场购买超额部分的碳配额;另一方面,相应地也有部门企业由于自身节能减排目标超额完成,有部分碳配额盈余可在二级市场上出售。此外,通过信用抵消机制的核准减排凭证(CER)也可以在二级市场流通。

欧盟碳排放市场发展历史

欧盟碳排放交易体系(EU-ETS)的发展大致经历四个阶段:

(1)2005年1月1日-2007年12月31日

这一阶段为试验期,在这一阶段参与排放交易的标的仅有二氧化碳,2005年的配额上限为20.96亿吨CO2当量,且超过95%的配额免费提供给各个成员国。这一阶段指导文件中规定了可以使用信用,但在实践中并未涉及。整体来看,这一阶段主要的目的是积累碳排放市场交易经验,完善相关测试系统及统计数据,为后续体系建设奠定基础。但由于总量设定和排放权跨期的问题导致市场失灵,当时EUA的价格一度大幅下跌至0附近。

(2)2008年1月1日-2012年12月31日

第二阶段被称为履约阶段,欧盟在这一阶段将甲烷等六种温室气体纳入交易体系,初始上限为20.49亿吨CO2当量,调整了配额的分配方式和比例,90%配额基于基准免费分配,另约有3%配额在八个成员国之中进行拍卖;而且体系包含的行业和企业进一步增加,航空业也纳入了交易体系之内。在这一阶段,多数类别的CDM/JI信用被允许进入市场,但不允许来自林业部门和核电部门的信用,且运用CER完成配额清缴工作不能超过总配额的一定比例。但这一阶段也面临由于引入如CDM等外部减排成果导致碳价长期低价运行的问题,导致最终实质减排效果的不佳。

(3)2013年1月1日-2020年12月31日

第三阶段是碳减排阶段,主要目标是保证欧盟所有成员国每年的碳排放总量下降率为1.74%以上,以确保在2020年实现《京都议定书》约定的减排20%的承诺(以1990年为基准)。随后在2014年的欧盟高峰会上,《2030年气候与能源框架政策》的订立设立了到2030年减排40%的目标(以1990年为基准)。经过十几年的发展,欧盟碳排放交易体系已经覆盖31个国家,超过一万家温室气体排放实体,这些企业的温室气体排放量占整个欧洲地区排放量的50%以上,二氧化碳则占到了80%以上。此外。信用抵消机制进一步趋严,2012年后新产生的信用配额必须来自最不发达国家的项目,而来自其他国家CDM和JI项目的信用只有在2012年12月31日之前注册和实施才有资格进入二级市场流通。这一阶段,改变了前两阶段国家分配方案(NAP),建立了国家履行措施(NIM),将排放额确定的权利从各国收归欧洲委员会,避免各国从自身利益出发高估发展速度获得超出需要的排放限额。

(4)2021年1月1日-2030年12月31日

2018年欧盟正式通过了的第四阶段改革方案,进一步缩减排放总量,所征收的所得税将放入市场稳定储备。2021年配额上限为15.72亿吨CO2当量,且按2.2%的线性上限减少系数每年递减,这意味着每年上限减少4300万个配额,且上限将在2030年以后继续下降。同时,这一阶段引入现代化基金和创新基金两个低碳基金机制,现代化基金将会被用作支持提升能源效率的投资以及低收入成员国能源部门现代化,而创新基金将会提供财政支持给能源密集型行业使用再生能源、碳捕捉和存储等创新技术。此外,配额拍卖比例将会提升至57%。考虑到碳泄露对区域内企业的不同影响,设定了受碳泄露影响的企业名单,并对名单内与名单外企业设定不同的免费排放额度以保持欧盟企业的国际竞争力,免费额度的标准会参考技术进步水平定期更新。

欧盟碳市场交易情况

目前来看,欧盟碳排放市场的整体结构虽然由一二级市场共同构成,但二级市场主导欧盟的碳排放市场交易,尤其是二级市场中碳排放相关的衍生品交易活跃度远高于碳排放现货的成交情况。

一级市场方面,GSE报告显示,欧盟碳排放交易体系(EU- ETS)的一级市场竞价主要通过欧洲能源交易所(EEX)和欧洲公共平台(EU CAP3)来完成。相较于2020年第二季度的数据,最新统计的2021年第二季度EUA一级竞价成交数量减少了7.3%,主要是由于英国脱欧后ICE交易平台未纳入统计。

根据wind显示,截至11月15日,2021年以来的10个多月内,碳排放现货最活跃的交易场市场,即欧洲能源交易所(EEX)累计成交约1.02亿吨 EUA;而在碳排放的衍生品市场上,伦敦洲际交易所(ICE)的活跃度比EEX更高,在ICE挂牌的EUA期货主力连续合约成交量几乎为EEX成交量的10倍,今年以来ICE的EUA主力合约累计成交约78.43亿吨CO2,目前合约价格约在67.54欧元/吨CO2当量附近。此外,ICE还在EUA期货合约的基础上开发了EUA期权品种,进一步丰富碳排放衍生产品体系。

从EUA合约的波动率来看,最新数据显示,今年二季度ICE的EUA期货合约价格波动率为33.5%,低于2020年第二季度的53.8%;价格波动重新回到了2019年的区间水平,相较于2021年第一季度的38.2%也有所下滑。期限价差方面,目前EUA现货和EUA主力期货合约的日均价差大约为22欧分,但EUA现货和更远期限的EUA期货合约(27年12月到期合约)价差大得多且升水幅度有所增加,从年初的2.8欧元上升至6.2欧元附近。

投资者结构方面,根据彭博统计,目前EUA期货的多头合约持仓比重最高的主体为商业企业,金融信用机构、履约企业和投资基金紧随其后,可能与这些企业参与碳排放市场进行风险管理的动机比较充足有关。2021年9月至11月期间多头持仓结构整体比较平稳,商业企业的持仓量进入十月后小幅增加。而EUA期货合约的空头持仓则以金融信用机构为主,近两个月的持仓量占到所有机构持仓量的78%左右;投资基金和履约企业参与做空的份额比较低。因此整体来看,EUA期货的净头寸中,以风险管理为主的商业企业净持仓以多头为主,而以投资交易为主的金融信用机构偏向净空头持仓。

海外碳排放市场对我国发展的借鉴

海外碳排放市场对我国发展的借鉴

我国做为全球碳排放体量最大的国家,建立成熟的碳排放市场体系具备重要的意义,欧盟碳交易体系(EU-ETS)在几十年的发展中已经积累了比较丰富的经验,因此以欧盟为鉴,思考我国发展碳排放市场的路径十分必要。

丰富市场参与主体

当前我国碳排放市场的多元化程度不够。以欧洲能源交易所(EEX)为例,配额拍卖参与者包括合格卖家(固定设施运营商、飞机运营商)、投资公司和信用机构、合格卖家的商业集团、其他被授权的中介机构等;金融机构参与碳排放市场一方面将这个市场作为投资渠道,直接参与碳交易,活跃了整个碳排放交易市场,另一方面,金融机构向碳市场参与者提供金融中介服务,推动了碳金融产品的设计和碳金融服务的发展。

我国自今年7月启动全国性碳排放市场以来,纳入碳排放市场的重点排放单位仅限于发电业,金融机构方面主要以银行和保险机构参与为主,目前碳现货市场交易量仍比较小,流动性远不及大宗商品,只有待8大行业全部纳入,推动更多地的主体参与到这个市场上,才能保证交易的流动性以及形成更加合理且稳定的碳定价机制。

搭建碳排放衍生品市场

目前我国的碳排放交易还仅限于现货市场,虽然基于碳排放现货可以灵活衍生出不同类型的金融交易模式,但衍生品市场的补充仍十分必要。

反观欧盟碳排放交易体系,其在推出碳排放现货的同时就推出了期货等衍生品,衍生品市场快速发展且交易活跃,目前碳排放市场衍生品除期货和期权外,还包括碳排放远期、掉期、互换、价差、碳指数等,其中碳排放期货的交易规模最大;根据欧洲能源交易所(EEX)数据,2020年欧盟碳排放期货交易占所有碳交易规模的93%。与现货相比,碳期货、碳远期等金融衍生品具有明显优势,既能提高市场活跃度,增加市场流动性,又能够实现碳配额价格发现,降低价格波动风险。

完善市场监管体系

目前我国的碳排放现货与整个期货市场分属于不同的主管部门,碳排放权现货由生态环境部负责,期货产品则属于证监会负责。在碳市场功能定位方面,生态环境部主要考虑气候变化、国际谈判等内容;而证监会则侧重价格发现、套期保值等内容,由于两个主管部门的不同考量,导致未来碳排放期货产品成立时,期现市场管理方面可能会产生一定“矛盾”,或需要更多监管方面的协同合作。

参考欧盟方面的监管机制,其在发展第三阶段就建立了国家履行措施(NIM),将排放额确定的权利从各国收归欧洲委员会,避免各国从自身利益出发高估发展速度获得超出需要的排放限额,监管体系比较灵活。后续建立更有效的监管市场,多部门协同监管的多元化长效监管机制,才能够切实推动我国碳市场发展。

根据国情分阶段动态推进

欧盟碳市场的发展经历了四个阶段,每个阶段都根据实际国情综合考量总量目标设计,并根据实际情况动态调整信用抵消机制等,使得市场发展轨迹更加平稳。

我国碳排放潜在的市场需求更大,产业和区域发展不均衡也使得国情也更加复杂,因此更应做好碳减排目标和实际经济发展需求之间的平衡,根据国情分阶段设立目标,并及时进行动态调整。