- 小

- 中

- 大

- 超大

AI播客:换个方式听新闻 下载mp3

美联储全球金融流动首席经济学家科林·韦斯(Colin Weiss)在近日发布的研究《官方储备重估:国际经验》(Official Reserve Revaluations: The International Experience)中指出,从历史经验看,将央行黄金储备重估并动用账面收益以应对财政或货币挑战,效果好坏参半——最需要它的国家往往收效最小,而用得最谨慎的国家其实并不迫切需要这笔钱。

“在公共债务高企的情况下,一些政府开始探索在不增税、也不增加未偿公共债务的前提下,筹集更多财政支出资金。”韦斯写道,“一个可能的办法,是动用黄金储备重估带来的账面收益——这一想法近期在美国和比利时都有被提出。对美国来说,这意味着将政府持有的2.615亿衡盎司黄金(全球最大黄金储备)从每盎司42.22美元的法定价格,重估至当前约每盎司3300美元的市场价。”

韦斯在研究中回顾了全球过去30年中仅有的五个官方储备(黄金及外汇)重估案例——德国、意大利、黎巴嫩、库拉索与圣马丁、南非,并探讨这些国家为何重估储备、如何执行以及结果如何。

他说,这些重估收益的使用主体不同:意大利、库拉索与圣马丁的收益由央行直接使用;南非、黎巴嫩和德国则由中央政府动用。

“央行使用重估收益的目的,通常是抵消经营亏损、保持盈利或减少账面亏损。”韦斯解释道。意大利的收益用于一次性弥补央行持有的特定债券转换损失;库拉索与圣马丁则用来抵消因持有收益率较低的证券导致的利息收入下降,以及投资组合再平衡时的估值损失。这些措施短期内提振了央行利润,但库拉索与圣马丁还配合了其他长期增收手段。

至于中央政府,则多在特殊财政情况下用这笔钱偿还现有债务。虽然这能在边际上改善财政状况,但并不能解决更深层次的结构性问题。例如,黎巴嫩在用重估收益偿债后,其债务占GDP比重依然持续上升。

韦斯指出,各国央行在黄金估值上方法不一:有的按历史成本计价,有的按当前市价计价。若按历史成本计价,可通过重估至市价来实现收益;若已按市价计价,账面未实现的估值变动会记入负债端的“重估账户”,并可在一定条件下划转到其他科目以动用资金。

他特别提到,重估黄金储备作为资金来源之所以引人注目,是因为全球大部分官方黄金储备是在1990年前购入,而金价自那以来大幅上涨。

该研究将重估情形分为三类:

第一类:黄金按历史成本计价,收益由中央政府使用。此时,央行资产增加等于黄金价值提升,负债增加等额资金,划入中央政府账户。

第二类:黄金按市价计价,央行将重估账户中的资金划转给中央政府。这种情况下,央行负债结构变化,重估账户减少,同额资金增加至政府账户。

第三类:黄金按市价计价,央行直接用重估账户收益抵消经营亏损,减少亏损或增加净利润。

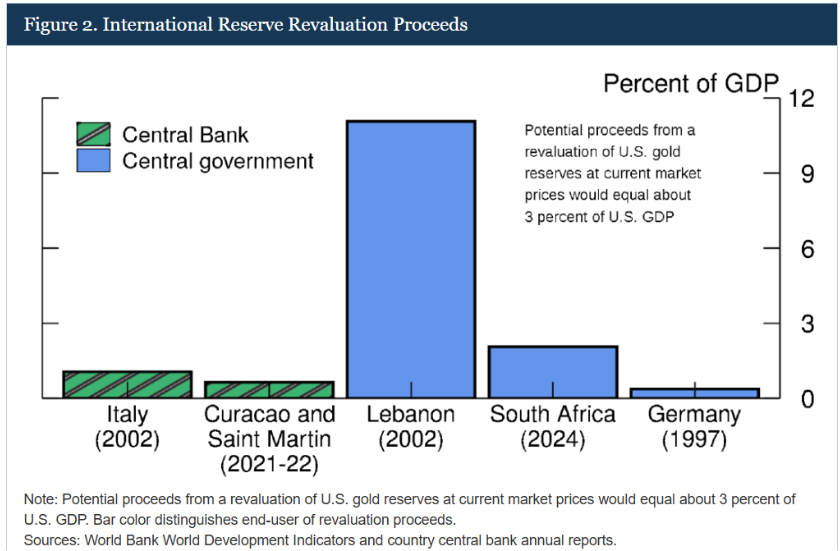

韦斯在图表中展示了五国重估收益占当年GDP的比例:绿色代表央行使用,蓝色代表中央政府使用。除德国外,中央政府动用的金额占比普遍高于央行。对比中还列出了美国若重估黄金储备,收益占GDP的潜在比例。

他随后详述五个案例的背景与效果:

库拉索与圣马丁:央行使用了约8%的黄金储备,相当于当地GDP的0.6%,规模相对温和,并结合其他长期增收措施。

意大利:2002年,意大利央行动用130亿欧元(约占当年GDP的1%)重估收益,成功避免当年出现净亏损。

南非:2024年,财政部与央行同意在2024-2027年动用1500亿兰特(约占总重估收益30%)来减少借款及债务利息支出,相当于GDP的2%。目前成效尚未可评估。

黎巴嫩:2002年动用重估收益偿还18亿美元国库券,相当于GDP的11%,为五案中占比最高。当时财政状况极其严峻,利息支出在1997年已吞掉政府收入的91%。然而此后债务占比仍不断攀升。

德国:1997年,时任总理科尔(Helmut Kohl)和财政部长魏格尔(Theo Waigel)提议在向欧洲央行移交部分国际储备前,先按市价重估,并用200亿德国马克收益(占GDP 0.5%)补政府赤字,以符合《马斯特里赫特条约》财政标准。最终虽完成重估,但资金延至1998年才划转,且1997年的赤字即便不靠这笔钱也达标。

韦斯并未在报告中作出明确结论,但数据表明,即便动用相当比例的黄金储备重估收益,也只能一次性改善央行或政府的资产负债表,难以覆盖哪怕单一年度的大额财政缺口。

他在图表附注中指出,即使美国按当前市场价重估全部黄金储备,潜在收益也仅约占GDP的3%——这意味着,即便全球最强经济体、在历史最高金价下动用全球最大黄金库存,所得也只是今年GDP的一个小小切片。