- 小

- 中

- 大

- 超大

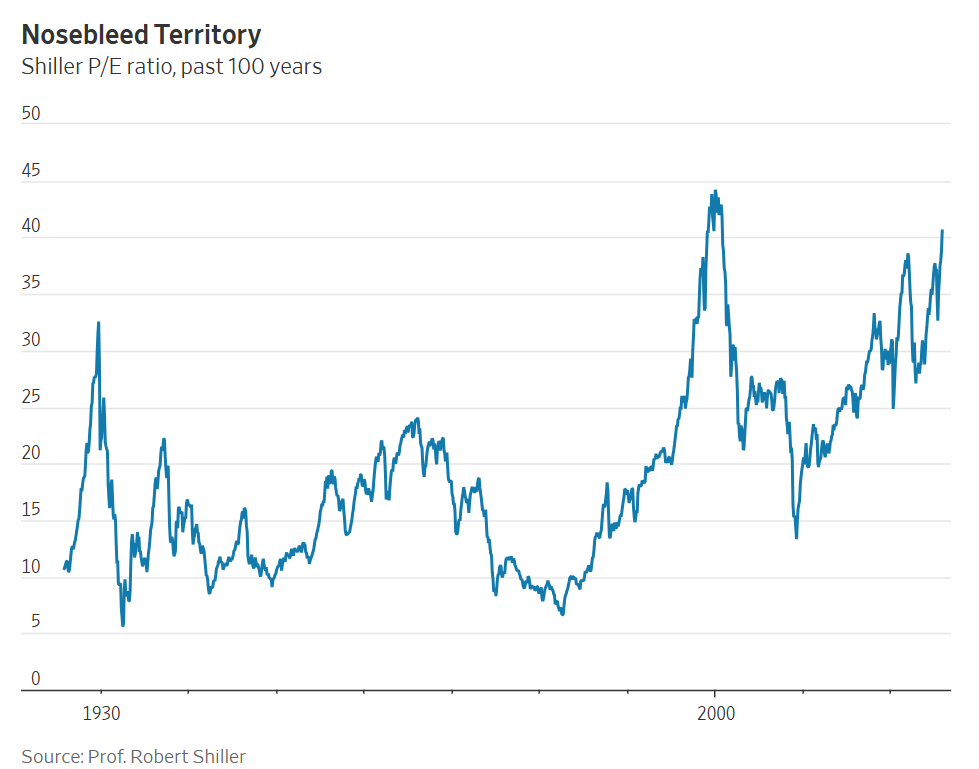

“未知领域”是如今投资者常听到的说法。事实上,最新图表已给出信号,预示未来或迎来一段艰难时期。

不妨看看衡量标普500指数估值的最直观指标之一:截至上周,这一“全球最大、回报最丰厚的股指”的市销率(股价与销售额比率)已超过历史任何时期,包括科技股泡沫峰值阶段。

不过,这在一定程度上反映了美国经济的转型。微软(MSFT)的营业利润率约为埃克森美孚(XOM)的5倍、零售商沃尔玛(WMT)的10倍。如今该指数中轻资产公司的占比远高于过去,且这些公司的销售利润率也显著更高。

但在将“估值黄金标准”纳入讨论范畴时,“企业盈利能力就是更强”的辩解就显得站不住脚了。这里所说的“估值黄金标准”,并非多数基金经理青睐的、基于分析师预测的前瞻市盈率,而是沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的导师本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)首次提出的“周期调整市盈率”(CAPE,又称席勒PE,是华尔街最经典估值指标之一)。

该指标正释放明确信号:未来数年美股回报或十分惨淡。

由诺贝尔经济学奖得主罗伯特·席勒(Robert Shiller)推广的这一指标,会回溯过去10年的盈利,并根据通胀进行调整,以覆盖完整的商业周期。近期,该指标第二次突破40点关口。

其第一次突破40点是在1999年,且并未在高位持续太久。历史显示,席勒PE的周期性峰值,往往伴随着美股未来10年负真实回报(经通胀调整后)——1929年、1966年和2000年的情况均是如此。

对当前“极高席勒PE”最有力的反驳理由是:“40点其实没听起来那么高”。该指标的长期平均值约为17倍,但席勒的统计始于1881年——当时美国更像新兴市场,股市操纵现象普遍。若从1990年(计算机普及、CNBC等财经媒体出现,市场更规范)开始计算,平均值则为27倍。

但另一个反驳理由——“企业盈利将持续提升”——则毫无道理。当前企业税率已处于低位,劳动报酬占经济产出的比重也处于低位。在联邦政府巨额预算赤字和人口老龄化的背景下,这些趋势不仅难以持续,甚至可能逆转。

那如今备受追捧的科技(人工智能)呢?若人工智能能催生生产力奇迹,确实可能扩大经济“蛋糕”的整体规模。

但要让当前估值回归至平均水平,人工智能的影响必须具备真正的变革性和长期性。

有些东西必然会“让步”。鉴于当前席勒PE已高于99%的历史时期,“让步”的更可能是“股价(P)”,而非“盈利(E)”。不过也有一丝慰藉:其他市场的股票前景更明朗。

指数编制机构Research Affiliates有一种模型,可基于席勒PE预测投资的未来回报。该模型在经济增长等指标上对美国市场持“姑且信任”态度,但计算结果显示:以“七大科技巨头”为代表的美国大型增长股,未来10年真实回报或为-1.1%;而美国大型价值股或能勉强实现1.6%的正真实回报。

美国中小盘股的前景更乐观,预期真实回报为4.8%;欧洲股市和新兴市场股市表现更佳,预期真实回报分别为5%和5.4%。

席勒PE并非精准的择时工具,其高位状态可能持续较长时间。但从长期视角看,它在引导投资者避开“危险浅滩”方面的表现相当出色。